|

Lycée Joliot Curie 92000 Nanterre EAF 2016 1ST2S2 (français) Séquence nº 5: la représentation théâtrale du médecin et du malade du XVIIe siècle à nos jours Lecture analytique nº 2 Eugène Ionesco, Le roi se

meurt, 1962, depuis "Ordonne,

mon Roi..." jusqu'à "... Ce n'est que le bourdonnement de

vos oreilles, Majesté."

MARIE,

qui s'est dirigée à reculons vers la droite et se trouve maintenant

près de la fenêtre : Ordonne, mon Roi. Ordonne, mon amour.

Regarde comme je suis belle. Je sens bon. Ordonnez que je vienne vers

vous, que je vous embrasse. LE

ROI, à Marie : Viens vers moi, embrasse-moi. (Marie

reste immobile.) Entends- tu ? MARIE :

Mais oui, je vous entends. Je le ferai. LE

ROI : Viens vers moi. MARIE :

Je voudrais bien. Je vais le faire. Je vais le faire. Mes bras retombent. LE

ROI : Alors, danse. (Marie ne bouge pas.) Danse. Alors, au

moins, tourne-toi, va vers la fenêtre, ouvre-la et referme. MARIE :

Je ne peux pas. LE

ROI : Tu as sans doute un torticolis, tu as certainement un

torticolis. Avance vers moi. MARIE :

Oui, Sire. LE

ROI : Avance vers moi en souriant. MARIE :

Oui, Sire. LE

ROI : Fais-le donc ! MARIE :

Je ne sais plus comment faire pour marcher. J'ai oublié subitement. MARGUERITE,

à Marie : Fais quelques pas vers lui. Marie

avance un peu en direction du Roi. LE

ROI : Vous voyez, elle avance. MARGUERITE :

C'est moi qu'elle a écoutée. (À Marie.) Arrête. Arrête-toi. MARIE :

Pardonne-moi, Majesté, ce n'est pas ma faute. MARGUERITE,

au Roi : Te faut-il d'autres preuves ? LE

ROI : J'ordonne que les arbres poussent du plancher. (Pause.)

J'ordonne que le toit disparaisse. (Pause.) Quoi ? Rien ?

J'ordonne qu'il y ait la pluie. (Pause, toujours rien ne se passe.)

J'ordonne qu'il y ait la foudre et que je la tienne dans ma main. (Pause.)

J'ordonne que les feuilles repoussent (Il va à la fenêtre.)

Quoi ? Rien ? J'ordonne que Juliette entre par la grande porte. (Juliette

entre par la petite porte au fond à droite.) Pas par celle-là, par

celle-ci. Sors par cette porte. (Il montre la grande porte. Elle sort

par la petite porte, à droite, en face. A Juliette.) J'ordonne que

tu restes. (Juliette sort.) J'ordonne qu'on entende les clairons.

J'ordonne que les cloches sonnent. J'ordonne que cent vingt et un coups de

canon se fassent entendre en mon honneur. (Il prête l'oreille.)

Rien ! ... Ah si ! J'entends quelque chose. LE MÉDECIN : Ce n'est que le bourdonnement de vos oreilles, Majesté.

Quelques pistes de réflexion pour une lecture analytique de ce passage du Roi se meurt d'Eugène Ionesco: comique ou dérision?

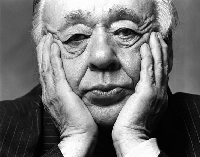

Introduction Eugène

Ionesco est un dramaturge français d’origine roumaine du XXe siècle

(1909-1994), membre de l’Académie française. Il est, avec Samuel

Beckett (En attendant Godot),

l’un des plus importants représentants du théâtre

de l’absurde. C’est une forme de théâtre qui fait son apparition

dans les années 1950, en même temps que le Nouveau Roman. Le théâtre

de l’absurde est très différent du théâtre que nous connaissons

(classique et baroque avec Molière, Corneille, Racine, du XVIIIe siècle

avec Marivaux et Beaumarchais, drame romantique, etc.). Il essaie de représenter sur scène

des personnages face à leur destin, confrontés à un monde absurde,

sans possibilité de communication, sans Dieu, matérialiste, violent. En

résumé, le théâtre de l’absurde c’est le monde d’après

Hiroshima, d’après les camps, d’après la guerre. Le

Roi se meurt est une tragicomédie, une pièce à la fois tragique et

qui peut, à certains moments, faire rire le public, même si c’est un rire

noir. La pièce montre au public, en une heure trente, la lente agonie et

la décrépitude de Bérenger Ier, le Roi, jusqu’à sa mort. A partir du

moment où il a appris la nouvelle de sa maladie incurable, il passe par

plusieurs phases : déni (refus), révolte, désespoir, puis résignation. Il perd

peu à peu l’usage de ses sens, son pouvoir physique, et surtout moral,

politique : ses sujets ne lui obéissent plus. Deux femmes

accompagnent cette lente dérive du Roi. Marguerite, sa première épouse, est l’allégorie de la mort: elle est lucide, sévère. Marie,

sa deuxième épouse, plus jeune, plus primesautière, lui ressemble (il

est un en somme un bébé grincheux et hypocondriaque comme Argan

chez Molière) ; elle est l’allégorie de la vie, de l’amour, du

désir, de tout ce qui nous retient à la vie. Juliette enfin rappelle

Toinette dans Le Malade imaginaire; elle est femme de ménage,

infirmière, cuisinière et jardinière; elle représente le peuple. On

peut se demander si le passage étudié est comique, s'il prête à rire.

Une telle question surprend a priori. Habituellement la plupart des

lectures de ce texte insistent sur les éléments tragiques,

principalement l'inscription de la mort de Bérenger dès le début de la

pièce, le personnage est voué à accomplir cet acte en 1h30 (unité de temps); sa mort est présentée

comme inéluctable et doit survenir à la fin de la pièce; ses jours sont

comptés. Rappelons que nous sommes au théâtre,

l'un des genres littéraires, avec le roman et la poésie. A l'intérieur

du théâtre on distingue la comédie, qui cherche à faire rire le

public, la tragédie, qui montre au public des héros en proie à la

fatalité, destinés à mourir. Précisons aussi que le théâtre se caractérise

par la double énonciation; en clair cela veut dire qu'un

acteur-personnage énonce toujours ce qu'il dit à deux destinataires

simultanément: 1.

l'autre personnage ou lui-même, 2. le public qui regarde et écoute.

Quels sont donc les signes du textes, dits ou vus, qui font que ce passage

nous fait rire? Pour être plus convaincant répondons à partir

des 4 types de comique traditionnel depuis la farce du Moyen-Âge en

passant par la comédie italienne et Molière: comique de mots, de gestes,

de situation et de caractère. a.

comique de situation Rappelons

la situation de Bérenger Ier, le Roi. Il vient d'apprendre qu'il est

gravement malade et qu'il n'en a plus pour longtemps à vivre. Les

premiers symptômes apparaissent. Il perd peu à peu l'usage de ses sens.

Cela apparaît nettement à la fin du texte, quand il se lance dans une suite

d'anaphores (qui sont des répétitions de mêmes structures

grammaticales, "j'ordonne que..."). Il donne une séries

d'ordres sans effet, et confond son pouls avec les bruits de canon. Le médecin

rappelle Bérenger à la réalité prosaïque ("Ce n'est que le bourdonnement de vos oreilles, Majesté.").

Le roi évoque toujours familièrement le "torticolis" de

Marie. Le même procédé de destruction du discours de Bérenger par de

vulgaires références au réel sera utilisé à la fin de la pièce par

Marguerite dans le texte complémentaire de Ionesco proposé. Cette opposition provoque le rire ou

le sourire. De plus le spectateur voit le Roi complètement manipulé et

téléguidé par

3 femmes qui le dirigent et refusent de l'écouter: Marie, Marguerite et

Juliette, la femme de ménage. b.

Comique de gestes Une

étude attentive du texte et des didascalies montre que Ionesco utilise

également le

mouvement et les gestes pour faire rire. Dans le même essai Henri Bergson

montrait l'importance de tous les procédés mécaniques pour provoquer le

rire su scène, ce qu'il appelle "la boîte à ressort". C'est un procédé classique de

la farce et de la comédie, utilisé par Molière dans l'autre extrait du

bac (Le Malade imaginaire, III, 1). L'exemple le plus frappant se

situe à la fin de notre texte, avec le jeu de

mouvements très rapides entre Juliette et Bérenger, dans un va-et-vient

très comique sur scène, entre la petite et la grande porte. Ce jeu

scénique provoque le rire du spectateur, en même temps qu'il l'interroge car la

porte symbolise la sortie de la vie et la mort. Cet aspect

comique est renforcé par l'opposition avec les gestes

très lents de la première moitié du passage, quand Marie s'approche de Bérenger,

refuse de lui obéir, téléguidée en fait par Marguerite. c.

Comique de mots C'est

ce qui domine ici, avec le comique de gestes. Le plus important est de

noter que le champ lexical du commandement est prédominant: le verbe

ordonner apparaît une dizaine de fois. L comique semble naître en fait de la

contradiction entre l'omniprésence de ce verbe et l'absence d'effet de

tous les ordres du roi, vue et constatée par le spectateur. Toujours lié au comique et aux ordres, on remarque l'utilisation de très nombreux verbes à l'impératif (aussi bien dans la bouche de Bérenger que dans celle de Marie), ou bien à la forme négative, répétée. Enfin,

dans les dernières lignes de notre extrait, les questions rhétoriques

(questions que pose Bérenger et auxquelles il répond lui-même) ont un

effet comique et en même temps un peu inquiétant car elles prouvent un

certain délire excentrique du personnage. d.

Nous insisterons peu sur le comique

de caractère. Le passage fait rire essentiellement car il montre le côté

puéril et enfantin du Roi. La plupart des ordres qu'il donne ne

choquent pas, puisqu'ils correspondent à la vie en action d'un monarque ou d'un chef

d'Etat. En revanche, ce qui surprend et amuse le spectateur, c'est d'ordonner la pluie

et de commander aux feuilles, un peu comme Orphée parlant au vivant et

aux pierres. Dans la psychologie humaine ce comportement animiste (parler aux

choses), correspond à l'enfance, à la magie et,

accessoirement à la folie. Certains psychologues et anthropologues

affirment que dans une phase très ancienne de l'humanité la

collectivité attribuait au chef militaire ou religieux des pouvoirs de

sorcier, notamment celui de commander aux éléments naturels et de s'en

faire obéir. Le jeu de

Béranger sur scène, ses gestes et mimiques, trahissent son caractère enfantin,

assez proche d'Argan aux prises avec Toinette, ou d'Ubu Roi d'Alfred Jarry.

C'est un dernier ressort comique du texte. Conclusion Il s'agissait de montrer en quoi cette scène du début du Roi se meurt d'Eugène Ionesco prête à rire ou à sourire. Réponse: car elle met en jeu les 4 types de comique du théâtre classique avant Ionesco (mots, gestes, situation, caractères), en représentant des personnages non plus comme des fonctions mais comme des symboles. Néanmoins le rire que provoque Bérenger ici aux prises avec 3 femmes est un rire noir, caractéristique du théâtre de l'absurde. C'est plus de dérision que de comique qu'il s'agit. De plus, ce roi qui perd son pouvoir, qui va vers la mort, n'inspire-t-il pas un peu pitié également? Le texte n'a-t-il pas aussi une tonalité pathétique et une dimension tragique? Pathétique, certes, tragique moins. C'est plus un préambule et une porte d'entrée vers le cérémonial progressif de la pièce, vers la déchéance et la lente agonie du Roi. En tant que spectateurs nous sommes "prêts" dès à présent à vivre avec Béranger la triple dimension d'anéantissement du Temps dans le temps de la pièce, selon le philosophe Jankélévitch: irréversible, irrévocable, irrémédiable. La maladie de Béranger va nous sembler sans remède, sauf si jouer et voir jouer constituent une illusion de guérison. C'est peut-être cette alliance de rire noir contenu et cette espérance de mal sans remède qui font l'originalité de cette scène d'Eugène Ionesco. Rebondissement: |

Eugène Ionesco (1909-1994) XXe siècle (20e s.)

|